自作品たちの「創作日記」(その3)

自作品たちの「創作日記」(その2)

自作品たちの「創作日記」(その1)

2025-09-12

原子力発電事業の内包する<光>と<闇>について、包括的に、しかし、物語(異国のフィクション)として、象徴的に描くときがきました。その道しるべとバックデータ群を下方のに掲げることで、これからの制作の弾みにしたいと思います。 ちなみに、予定している物語は第1部と第2部からなっていますが、両者に共通するテーマは、これまでの物語作品には乏しかった「感動」です。 というのも、やはり「物語」というものは、めざすテーマや題材がなんであれ、「(なんらかの)感動」を与えることができてこそ、あえてorわざわざ物語ることに意義がある、と今ごろになって気づいたからです^^; というわけで、この世界の放つ黄金の光と深くて広大な闇の世界から、どんな「感動」を紡ぎ出せるか……。 現時点ではまだ明瞭なイメージは浮かんでいませんが、物書きを気取る者(=自称^^;)としてーー前作(ただいま原稿の第3次推敲中)のテーマ「尊厳死と安楽死」と同等かそれ以上にーー取り組み甲斐のある作品(二部作)に仕上げることができたらいいな…と思っています^^

原子力発電事業の内包する<光>と<闇>について、包括的に、しかし、物語(異国のフィクション)として、象徴的に描くときがきました。

その道しるべとバックデータ群を掲げることで、これからの制作の弾みにしたいと思います。

ちなみに、予定している物語は第1部と第2部からなっていますが、両者に共通するテーマは、これまでの物語作品には乏しかった「感動」です^^

というのも、やはり「物語」というものは、めざすテーマや題材がなんであれ、「(なんらかの)感動」を与えることができてこそ、あえてorわざわざ物語ることに意義がある、と今ごろになって気づいたからです^^;

というわけで、この世界の放つ黄金の光と深くて広大な闇の世界から、どんな「感動」を紡ぎ出せるか……。

現時点ではまだ明瞭なイメージは浮かんでいませんが、物書きを気取る者(=自称^^;)としてーー前作(ただいま原稿の第3次推敲中)のテーマ「尊厳死と安楽死」と同等かそれ以上にーー取り組み甲斐のある作品(二部作)に仕上げることができたらいいな…と思っています^^

2025-03-11

きょうは3月11日火曜日。おととい9日に、長編・中編・短編・掌編の各小説各1編ずつ5作。そして、第1回目の歌集1編。それから、手始めに掌編小説の英訳版。合わせて6作品の電子出版が、正式に完成しました。

じゃあ、2021年9月1日からKDPで出版してきたこれらの6作品たちはなんだったん?

いえいえ大丈夫です^^b

現時点では、とにかく「出版した!」という事実が大事なので(微笑)

それに、ここが肝心なのですが、これにより損”をした方(かた)はだれもいないので(爆笑;)

ということで、短編はあるていど本文を手直したのですが、それ以外は、プロフィール込みの奥付の手直しがメインで、長編と中編ごく一部の不具合表現を修正した以外は、本文の書き直しはありません。

また、歌集も奥付の変更をしただけでですが、本文の文字色を緑から通常の黒に変えました。やはりこのほうが、見た目的にも落ち着きますね。

さて、そういうことで、初電子出版後3年半もたって、どうにか正式な出版物として、上梓することができました。

販促活動は、6作品それぞれ、ペーパーバック出版(紙出版)が完了した時点で、このブログやホームページ、Amazonのサービスなどを活用して、順次はじめていきます。

紙出版は、今年後半から順次開始できると思っています。

ちなみに、いま創作中の作品や執筆準備中、構想中の作品たちは、電子出版と紙出版は、ほぼ同意なってゆきます。

書きたい大事はいろいろあるので、有能なジェムさん(Googleの無料AI Geminiの勝手な愛称^^)以外にもアシスタントが欲しいけど、先立つものがないので残念ですが、こつこつと、マイペースで続けるだけですね^^;

2025-03-07

おかげさまで、シゴトは順調。

創作は予定どおりに進んでいるし、出版も、ペーパーバック出版の準備が粛々と進行中。

これについては、現在、電子出版済みの小説4作品の「紙の本」化に取り組んでいるけれど、今年6月には完了予定。そのあとは、電子出版済みの第一歌集だな^^v

やはり、生活の場と仕事場をスパッと分けるのは、クリエイティブな仕事においても、大事だなとつくづく思っている今日この頃です^^

Thanks to you, Shigito[my own work] is going smoothly.

The creative work is progressing as scheduled, and the preparation for paperback publication is steadily underway.

Regarding this, I am currently working on converting four novels that have already been published electronically into "paperbacks," and I expect to complete this by June of this year. After that, it will be the first 短歌[tanka, one of the styles of Japanese fixed poetry.] collection that has been published electronically. (^^v

I really think that clear separation of the living space and the work space is important even in creative work, and I've become more and more convinced of that lately.

2025-02-12

懸案事項の一つとして、KDPで長らく「下書き」中だった短編小説『黄金の鯱』を、2月10日。やっと原稿更新のうえ、再出版することができました。

KDPからいったん出版したものの、本文原稿のチェックが甘かったことに気づいて、すぐに「出版停止」し、「下書き」状態にしました。

それから、内容を再検討し、不具合表現なども直していたのですが、なかなかスムーズに進まない情態が続いていました。

で、昨年11月から、創作と出版専用の作業場を確保してから、どんどん捗ようになり、数年来懸案だったこの作業も、仕上げることができました。

この作品に関しては、あとは、ペーパーバック出版を独自に行うか、あるいは、既出の中編小説2作(『あの星座に』『霧が丘』)と掌編小説1作(『木霊(こだま)』)のどれかと合本にして出すか、検討する必要があります。

というのも、自分には、紙の本としての分量、具体的には背表紙の厚みにこだわりがあるからです。要するに、背表紙にも本のタイトルを印字できるだけの厚みが欲しい、という単純な願いがあるからです(笑)

KDPの「

ペーパーバックの提出ガイドライン」によると、本のページ数が79ページを超えている必要があるとのこと。

この短編作品は、アマゾン規格で50ページていどのものなので、PDF原稿とPDFの表紙を作りながら、単独出版も含めて、しばらく検討しようと思います。

あと、この作品に関しては、英訳にも取り組んでいます。紙出版の準備と併せて。この作業も並行的に進めてゆくことになります

ちなみに、電子出版の変更前原稿を元に下訳(英訳初稿)は終わっているので、いよいよ翻訳精度を高める作業に移る予定でした。

ただ、先日の電子書籍再出版に当たって、原稿に若干の加筆と修正が発生したため、変更箇所をフォローした下訳を再度作らなくてはなりません。

ということで、創作以外の分野では、この作業に取り組み始めたところです。

なお、肝心の創作に関しては、仕事場での執筆環境が最高なので、

いま書いている中編小説も、その後に控えている作品たちも、それぞれの段階において、順調に前へと進んでいます(^^v

2025-02-05

突然ですが、以下は、「スペキュレイティブ・フィクション(Speculative fiction)」について、google Gemini(無料版)に質問した内容とそれぞれの回答を、ほぼそのまま転載したものです。

けっこう勉強になりました。そして、自分のこだわっている「章話」という、書き言葉による物語スタイルの表現スタイルが、じつは、スペキュレイティブ・フィクション(Speculative fiction)にほかならなかったことを、遅ればせながら、今になって知りました。

なので「章話」という言葉は、スペキュレイティブ・フィクションとして、既出の作品(『あの星座に』)を皮切りに、もっぱらこれから書き上げてゆく一連の作品群を指すものとして、使用することにしました。

ちなみに、これらの作品群を「組小説「章話」」、別名「章話サーガ」と呼ぶことにしました。「サーガ」とは、もともとアイルランドの神話を基礎とした一連の叙事詩群を指していますが、これを意識して命名したアメリカの文豪ウイリアム・フォークナーの「ヨクナパトーファ・サーガ」に倣(なら)って、「章話サーガ」と呼ぶことにもしています。

【参考】

◎

スペキュレイティブ・フィクション - Wikipedia

◎

サガ - Wikipedia

◎

章曲 〜試みの文芸〜 > 物語

(※) なお、自分はgoogle Geminiのセールスマンではありません^^;

あと、「Speculative fiction」は「Spec fic」とか「SF」とか略称するそうですが、自分は、文字数の少なさと紛らわしさ回避を狙って「Spef」または「スペフ」と、勝手に略称することにしました(^^)

〜〜Gemini回答の転載ここから〜〜

<質問1>

「Speculative fiction(スペキュレイティブ・フィクション)について教えてください。」

<回答>

スペキュレイティブ・フィクション(Speculative Fiction)について

スペキュレイティブ・フィクション(Speculative Fiction)は、SF(サイエンス・フィクション)とファンタジーの中間的なジャンルとして、現実世界とは異なる要素や設定を含む物語を指します。SFのように科学技術や未来社会を扱うこともありますが、ファンタジーのように魔法や超自然的な要素を扱うこともあります。

スペキュレイティブ・フィクションの特徴

非現実的な設定: 現実世界には存在しない技術、社会構造、世界観などが登場します。

想像力豊かな物語: 既存のジャンルにとらわれず、自由な発想で物語が展開されます。

テーマの多様性: 政治、社会、倫理、哲学など、様々なテーマを扱えます。

SFとファンタジーの融合: 両方の要素を取り入れ、独自の物語世界を構築できます。

スペキュレイティブ・フィクションの具体例

オルタナティブ・ヒストリー(歴史改変SF): 過去の出来事が別の形で起こっていたら、という設定で展開される物語。

ディストピア小説: 抑圧的な社会や管理された世界を描いた物語。

ポスト・アポカリプティック小説: 終末後の世界や文明崩壊後の世界を舞台にした物語。

サイバーパンク: 情報技術が発達した社会で、人間の存在意義や倫理観が問われる物語。

スチームパンク: 蒸気機関が発達した時代を舞台に、科学技術と冒険活劇が融合した物語。

スペキュレイティブ・フィクションの魅力

想像力を刺激する: 現実世界にとらわれず、自由な発想で物語世界を体験できます。

多様なテーマを扱える: 社会問題や倫理観など、様々なテーマについて深く考えさせられます。

SFとファンタジーの要素を両方楽しめる: 一つの作品で二つのジャンルの魅力を味わえます。

独自の物語世界に没入できる: 現実世界とは異なる設定や世界観に触れることで、新鮮な感動を味わえます。

スペキュレイティブ・フィクションに触れるには

小説: 様々な作家による作品があります。

映画: SFXを駆使した映像作品が多くあります。

ゲーム: 独自の物語世界を体験できる作品があります。

ぜひ、スペキュレイティブ・フィクションの世界に触れて、その魅力を体験してみてください。

_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_

<質問2>

「スペキュレイティブ・フィクションで有名な作品、著名な作家を教えてください。」

<回答>

スペキュレイティブ・フィクションは、SF、ファンタジー、ホラーなどの要素を組み合わせた幅広いジャンルです。そのため、有名な作品や作家も多岐にわたります。ここでは、代表的な作品と作家をいくつかご紹介します。

有名な作品

1984年 (ジョージ・オーウェル):全体主義国家による管理社会を描いたディストピア小説の傑作。

高い城 (フィリップ・K・ディック):ナチス・ドイツと日本が第二次世界大戦に勝利した世界を舞台にした歴史改変SF。

わたしを離さないで (カズオ・イシグロ):クローン人間たちの運命を描いたSF小説。

ゲーム・オブ・スローンズ (ジョージ・R・R・マーティン):中世ヨーロッパ風の世界を舞台にした壮大なファンタジー小説。

ハリー・ポッターシリーズ (J・K・ローリング):魔法使いの少年ハリー・ポッターの成長を描いたファンタジー小説。

著名な作家

ジョージ・オーウェル:ディストピア小説の傑作『1984年』の著者。

フィリップ・K・ディック:SF小説の巨匠。『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』など、数多くの傑作を生み出した。

カズオ・イシグロ:SF的な要素を取り入れた文学作品で知られる。『わたしを離さないで』でノーベル文学賞を受賞。

ジョージ・R・R・マーティン:ファンタジー小説『ゲーム・オブ・スローンズ』の著者。

J・K・ローリング:ファンタジー小説『ハリー・ポッター』シリーズの著者。

その他

アーサー・C・クラーク:SF小説の巨匠。『2001年宇宙の旅』など、科学技術に基づいたSF作品を多数執筆。

アイザック・アシモフ:SF小説の巨匠。『ロボット工学三原則』など、ロボットを題材にした作品で知られる。

レイ・ブラッドベリ:SF、ファンタジー、ホラーなど、幅広いジャンルの作品を執筆。『華氏451度』など、社会批判的なテーマを扱った作品も多い。

ニール・ゲイマン:ファンタジー、神話、ホラーなどの要素を取り入れた作品を執筆。『アメリカン・ゴッズ』など、独特な世界観を持つ作品で知られる。

マーガレット・アトウッド:ディストピア小説『侍女の物語』など、女性の視点から社会問題を提起する作品を執筆。

これらの作品や作家は、スペキュレイティブ・フィクションの世界への入り口としておすすめです。ぜひ、これらの作品を手に取って、自由な想像力に満ちた世界を体験してみてください。

_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_

<質問3>

「スペキュレイティブ・フィクションに該当する日本語原文の作品、そして、スペキュレイティブ・フィクションを書いている日本人作家が存在するなら、教えてください。」

<回答>

はい、スペキュレイティブ・フィクションに該当する日本語原文の作品、そして、スペキュレイティブ・フィクションを書いている日本人作家は多数存在します。

日本語原文のスペキュレイティブ・フィクション作品の例

『日本沈没』 (小松左京):日本の地殻変動を描いたディザスター小説。

『時をかける少女』 (筒井康隆):タイムリープを題材にしたSF小説。

『攻殻機動隊』 (士郎正宗):サイバーパンクの世界観を描いたSF漫画。

『新世界より』 (貴志祐介):超能力を持つ人々が暮らす未来社会を描いたSF小説。

『君たちはどう生きるか』 (吉野源三郎):少年コペル君が成長していく物語。ファンタジー的な要素も含まれる。

スペキュレイティブ・フィクションを書いている日本人作家の例

筒井康隆:SF、ファンタジー、ホラーなど、幅広いジャンルの作品を執筆する日本を代表する作家。

小松左京:SF作家。『日本沈没』など、社会的なテーマを扱った作品が多い。

星新一:ショートショートの第一人者。SF的な要素を含む作品を多数執筆。

士郎正宗:漫画家。『攻殻機動隊』など、サイバーパンクの世界観を描いた作品で知られる。

貴志祐介:SF、ホラー、ミステリーなど、様々なジャンルの作品を執筆する作家。『新世界より』など、社会的なテーマを扱った作品が多い。

森博嗣:SF的な要素を取り入れたミステリー小説を執筆する作家。

冲方丁:SF、ファンタジー、歴史小説など、幅広いジャンルの作品を執筆する作家。

宮部みゆき:ミステリー小説家。SF的な要素を含む作品も執筆している。

これらの作品や作家は、日本のスペキュレイティブ・フィクションの世界を彩るほんの一部です。ぜひ、これらの作品を手に取って、日本の作家たちが描くスペキュレイティブ・フィクションの世界を体験してみてください。

_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_

<質問4>

「日本のスペキュレイティブ・フィクション分野において、いわゆる「若手作家」と目される人物がいれば、教えてください。」

<回答>

日本のスペキュレイティブ・フィクション分野における「若手作家」と目される人物は、数多く存在します。

近年、特に注目を集めている若手作家の例

伴名 練:緻密な設定と美しい文章で、読者を魅了するSF作家。『なめらかな世界と、その敵』で注目を集めました。

宮澤 Musik:SF的な設定を、現代社会や人間の感情と巧みに結びつける作家。『5分後の世界』や『少女、或いは宇宙に至る病』など、話題作を多数発表しています。

小川 哲:SF的なアイデアを、エンターテイメントとして昇華させる手腕に長けた作家。『ゲームの王国』で、SFファンのみならず幅広い読者の心を掴みました。

寺地 はるひ:SF的な要素を、日常の風景の中に溶け込ませるような作風が特徴。『水をください』や『夜が明ける』など、繊細な心理描写が光る作品を発表しています。

芦沢 央:SFミステリーというジャンルに新風を吹き込む作家。『君の顔が好きだ』や『許されざる者』など、読者の予想を裏切る展開が魅力です。

若手作家の活躍を支える動向

文学賞の存在:ハヤカワSFコンテスト、日本SF大賞など、若手作家を発掘・育成する文学賞の存在が、彼らの活躍を後押ししています。

出版社の後押し:早川書房、東京創元社など、SFに強い出版社が、若手作家の作品を積極的に刊行しています。

読者の支持:SNSや読書コミュニティを通じて、若手作家の作品を応援する読者が増えています。

これらの若手作家たちは、既存のSFの枠にとらわれず、新たな表現方法やテーマに挑戦しています。彼らの作品は、日本のスペキュレイティブ・フィクションの未来を担う存在として、今後ますます注目を集めることでしょう。

_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_

<質問5>

「スペキュレイティブ・フィクションを書くに当たって、留意すべき要素としては、何が挙げられますか?」

<回答>

スペキュレイティブ・フィクションを書くにあたって、留意すべき要素は多岐にわたります。物語を面白く、深く、そして読者の心に響くものにするために、特に重要な要素を以下にまとめました。

1. 独自の世界観の構築

設定

舞台となる世界(時代、場所、社会構造、文化など)を詳細に設定し、読者が物語の世界に没入できるようにしましょう。

独自性

既存の作品に似た世界観ではなく、オリジナリティあふれる設定を目指しましょう。

整合性

設定に矛盾がないか、物語の展開と矛盾しないか、注意深く確認しましょう。

2. 魅力的なキャラクター

個性

外見、性格、能力、過去など、キャラクターの個性を明確にしましょう。

成長

物語を通して、キャラクターがどのように成長していくのかを描きましょう。

感情

キャラクターの喜怒哀楽を丁寧に描写し、読者の共感を呼びましょう。

3. 興味深い物語

展開

読者を飽きさせない、スリリングな展開を考えましょう。

テーマ

物語を通して伝えたいテーマを明確にしましょう。

メッセージ

テーマを押し付けるのではなく、読者に問いかけるようなメッセージにしましょう。

4. 読者を惹きつける文章

表現

美しく、読みやすい文章で、情景や感情を vivid に描写しましょう。

リズム

文章のリズムやテンポを工夫し、読者を飽きさせないようにしましょう。

構成

物語全体の構成を考え、無駄のない展開にしましょう。

5. 科学的、論理的な考察

SF 要素

SF 的な要素(科学技術、社会システムなど)を物語に取り入れる場合、科学的、論理的な考察に基づいた設定にしましょう。

矛盾

設定に矛盾がないか、物語の展開と矛盾しないか、注意深く確認しましょう。

6. 多様な視点

多様性

様々な立場や価値観を持つキャラクターが登場する物語は、多角的な視点から問題を捉え、読者に深い考察を促します。

客観性

特定の思想や価値観に偏らず、様々な視点を客観的に描写しましょう。

7. エンターテイメント性

ユーモア

物語にユーモアを加え、読者を笑顔にしましょう。

サスペンス

物語にサスペンスを取り入れ、読者をハラハラドキドキさせましょう。

感動

物語に感動的な要素を加え、読者の心を揺さぶりましょう。

8. 社会性、倫理性

問題提起

社会問題や倫理的な問題を物語に取り入れ、読者に考えるきっかけを与えましょう。

批判

社会や権力に対する批判精神を込めることも重要です。

責任

物語が読者に与える影響を考慮し、責任ある描写を心がけましょう。

これらの要素をバランス良く取り入れることで、読者の心を掴む、魅力的なスペキュレイティブ・フィクション作品を創り上げることができるでしょう。

_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_

<質問6>

「スペキュレイティブ・フィクションが、いわゆる「SF」や「ファンタジー」と明確に異なる部分(要素)は、何だと思いますか?」

<回答>

スペキュレイティブ・フィクション、SF、ファンタジーは、いずれも現実とは異なる世界や要素を扱うジャンルですが、それぞれに特徴的な違いがあります。

スペキュレイティブ・フィクション

定義: SF、ファンタジー、ホラーなど、現実世界とは異なる要素を含む物語の総称です。

特徴:

現実世界をベースに、**「もしも~だったら」**という仮想の状況や設定を想像力を駆使して描きます。

SFのように科学技術や未来社会を扱うことも、ファンタジーのように魔法や超自然的な要素を扱うこともあります。

社会問題、倫理観、人間の存在意義など、様々なテーマを深く掘り下げて考察する作品が多いです。

具体例:

オルタナティブ・ヒストリー (歴史改変SF): 過去の出来事が別の形で起こっていたら、という設定で展開される物語

ディストピア小説: 抑圧的な社会や管理された世界を描いた物語

ポスト・アポカリプティック小説: 終末後の世界や文明崩壊後の世界を舞台にした物語

SF (サイエンス・フィクション)

定義: 科学技術や未来社会を題材にした物語です。

特徴:

科学的な根拠に基づいた設定や展開が重視されます。

宇宙、ロボット、人工知能など、科学技術に関連する要素がよく登場します。

未来社会の可能性や課題を探求する作品が多いです。

具体例:

宇宙を舞台にした冒険譚: 宇宙旅行、惑星探査、異星人との交流など

科学技術が発達した未来社会: 人工知能、サイボーグ、遺伝子工学など

ディストピア小説: 科学技術の発展によって管理された社会

ファンタジー

定義: 魔法や超自然的な要素を題材にした物語です。

特徴:

魔法、ドラゴン、妖精など、現実世界には存在しないものが登場します。

神話や伝説をモチーフにした作品が多いです。

善と悪の戦い、勇者の冒険など、伝統的な物語の構造を持つ作品が多いです。

具体例:

中世ヨーロッパ風の世界: 騎士、魔法使い、ドラゴンなどが登場する

異世界ファンタジー: 現代人が異世界に転生・召喚される

魔法学校: 魔法使いを育成する学校を舞台にした物語

スペキュレイティブ・フィクション、SF、ファンタジーの違い

区分 スペキュレイティブ・フィクション SF (サイエンス・フィクション) ファンタジー

題材 現実世界とは異なる要素を含む物語全般 科学技術や未来社会 魔法や超自然的な要素

特徴 「もしも~だったら」という仮想の状況を描く、社会問題や倫理観を考察する 科学的な根拠に基づいた設定、未来社会の可能性や課題を探求する 魔法や超自然的な要素が登場、神話や伝説をモチーフにする

具体例 オルタナティブ・ヒストリー、ディストピア小説、ポスト・アポカリプティック小説 宇宙を舞台にした冒険譚、科学技術が発達した未来社会 中世ヨーロッパ風の世界、異世界ファンタジー、魔法学校

このように、スペキュレイティブ・フィクションは、SFやファンタジーを含む、より広い概念です。SFは科学技術、ファンタジーは魔法や超自然的な要素に焦点を当てていますが、スペキュレイティブ・フィクションは、これらの要素に加えて、社会問題や倫理観など、より多様なテーマを扱うことができます。

ただし、これらのジャンルは明確に区別できるものではなく、作品によっては複数の要素を組み合わせている場合もあります。

_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_・_

<感想と感謝>

「とても勉強になりました。ありがとう!」

<応答>

お役に立てて光栄です!

スペキュレイティブ・フィクションは、奥深く、魅力的なジャンルです。

さらに深く探求したい場合は、以下の情報も参考にしてみてください。

スペキュレイティブ・フィクション関連情報

日本SF作家クラブ: 日本のSF作家が集まる団体。

S-Fマガジン: 日本のSF専門雑誌。

ハヤカワSFコンテスト: 若手SF作家の発掘・育成を目的とした文学賞。

これらの情報を参考に、さらにスペキュレイティブ・フィクションの世界を探求してみてください。

Gemini は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください。

〜〜転載ここまで〜〜

2025-01-25

============================

物語の創作と出版フロー(メモ)

============================

メモ紙、スマホ、タブレット、ICレコーダー:着想メモ書き(音声メモ可)

↓

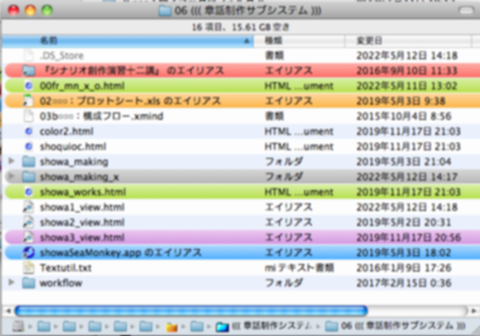

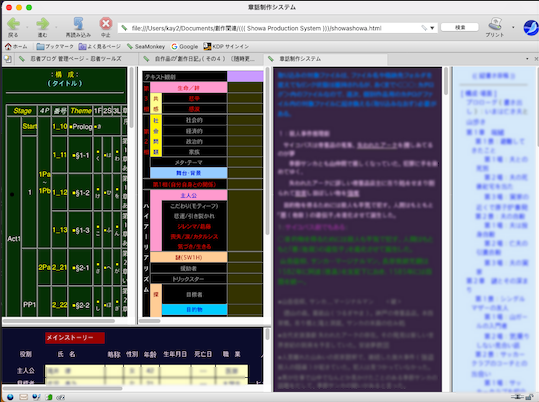

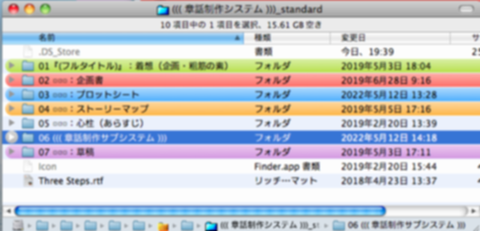

((Showa Productional System))、略称((SPS)):テーマ化・人物像化 → 世界観構築・プロット化 → 人物造形・プロット錬成

(なお、((SPS))はSeaMonkey(>Composer)制御下のhtmlファイル群をベースとしたオリジナルの創作ツールであり、上記の各タスクを担当。また、LibreOffice(>Calc)をベースとした「プロットシート.xlsx」内のワークシート群も、((SPS))のサブシシテムとして下支えする) ↑補助↓

"パッド10"内アプリ群(ColorNote, FiiNote, ハルナアウトライン&同マインド, Novelist, WPS Office(>文書)による、必要に応じたアシスト

(なお、WPS Officeは中華アプリなので、ネット接続やファイル管理等に注意が必要) ↓

EdrawMind:プロット構築 → ストーリーライン作成

(なお、EdrawMindは製造元の親会社が中華系なので、ネット接続やファイル管理等に注意が必要) ↑連携↓

"マッケア3"内章立て対応階層フォルダ群:各文案ファイル(rtf)をデスクトップ上に並べて表示

(なお、デスクトップ画面はこの用途に限らず、タスクごとに並行使用も可)

↓連携↑

iText Express:構成(章立て)→ 草稿素案作成(基本横書き、右サイドのブックマーク一覧がProより見やすい)

↓

iText Pro:前期草稿(ルビ付き縦書き素案の確定)

↓

Hagoromo: 後期草稿(素案をベースにさらなる筆耕)

↓

Egword Universal 2

→ 草稿仕上げ → 推敲(5〜7回) → 清書 → PDF

→ このPDFファイルをKDPペーパーバック出版用本文データファイルとして使用

↓

清書した作品をTerminalでEPUBファイル化

↑比較検討↓

HagoromoとEPUB CheckerそれぞれによるEPUB出力結果と比較検討

↓

KDP電子出版用EPUBファイル完成

2024-12-30

● 2000年隠され続けたイエスの嘘! 古文書が暴く“衝撃の新証拠”とは?【都市伝説歴史ミステリー】

● 2000年の嘘が暴かれる!歴史家が戦慄する"イエスの真の姿"が判明【都市伝説】- 都市伝説の部屋

ーー 支配の道具としての「宗教」を、真のイエス(ナザレのイエス)は、糾弾し続けた。そして、磔にされた。

そして、後年作り上げられた「イエス・キリスト」は、後年、パウロによって創り出された。イエス・キリストのモデルは、“ごく一部のナザレのイエス”のほかに、複数のモデルと、パウロの頭の中にいた。

私はこのこともまた、和文と英文の「物語」にしたいと思っている。

2024-12-09

ところで、きのう、PCとスマホで、google GeminiとChat GPTをちょこっと使ってみたら、どちらも、シゴトのアシスタントして、非常に有能であることがわかりました。

どちらも、瞬時に答えてくれる百科事典。これだけでもすごいのに、日英双方翻訳はもちろん、大好きなエスペラントも縦横無尽。

また、文芸創作も、物語を作っていくうえで、人物設定・テーマ・ジャンル・世界観・プロットなど、ぞれぞれ細かく具体的に指定すればするほど、具体的な「物語」を返してくれるので、筆耕作業においても、とても参考になるし、その環境自体が刺激的でもあります。

さらに、出版業務においても、Geminiが紹介してくれた特殊なAIソフト(/アプリ)を使うことで、場面に応じた数々の挿絵や、希望する絵柄の表紙用画像を文章による指定で作ることができ、出版物としてのグレードアップに貢献してくれます。

物語創作と出版業務への応用は、まだこれから本格仕様にはいっていきますが、適切な質問をすることで、GeminiとChat GPTの秘めたパワーを存分に引き出してゆきたいと思っています。

で、この使用状況については、折に触れて“公開”してゆこうとも思っています。興味ある方々の参考になれば幸いです(^_^)

2024-11-05

さて、シゴト用の素晴らしい環境が整いつつあるし(←いまごろかい^^;)、来年の自己創生元年(=創作三昧)に向けて、心身ともに充実度が昂

(たか)まっている今日この頃です。

ちなみに「自己創生」は造語ですが、自身の再生や復活ではなく、「基から本来の自分に変わる」ことを意味しています。和製英語にすれば、"self-reengnieering"。

具体的にかつ卑近に言えば、自分の場合は、人生最初の記憶の時から10代後半までの約14年間を振り返りながら、10代後半から20代半ばまでの精神的疾風怒濤の時代を創造的に生き直すことにあります。

そうすることで、自分の生きてきた“(人生)航路”に意味を与えることができると思うし、その結果が、シゴト(私事=Shigoto=章曲(寸言/散文詩)・章話(物語/小説)・和歌の創作と「

日本式NWO」の思想的確立。そしてそれらの出版)の核をなしている文芸的・思弁的な作品群として結実する、と確信しています(キリッ

2024-04-09

「EdrawMind」と「iText Pro」の間をつなぐタブ形式のテキストエディタがほしかったけれど、「iText Pro」にも「テキストエディット」にもこれはありません。

テキストエディタの1画面内に、複数のファイルに対応したタブ画面を用意することで、ワンタッチで瞬時にそのデータ画面を表示できるし、タブの並びを変えることで、構成上の位置関係も把握できます。

長文の階層型の文章を書き綴ってゆくときは、執筆段階において、このような機能をもったエディタが必要だと気づいたわけです。

でも、めずらしく有償で取得した「egword Universal 2」でさえも、この機能はなく、同じく有償の「Hagoromo」に「タブ」と名のつく機能があるだけです。

ただ、「Hagoromo」に「タブ」は、開いているその文書で新規ページを用意して、必要に応じて独立した文書ファイルをこしらえるだけのもので、そのタブ画面に既存の文書データを読み込むことはできないようです。

自分としては、書き散らしたシーン・ファイルを一つの編集画面内で瞬時に切り替えたり、2画面で照合したりしながら、一つにまとめあげてゆけるこの機能が欲しいのですが、それがありませんでした。

ちなみに、「egword universal 2」には「セクション」という機能がありますが、これは目次や表紙といったまったくちがう書式のデータを一つにまとめたもの(いわば1冊の本)として扱うときに便利な機能です。

でも、「iText Pro」の「マークリスト」とおなじで、アウトライン・プロセッサ的な扱いで「章立て」ベースの進行管理には使えても、草稿を書き上げてゆくときに求めている、シーン別個別ファイルへの俯瞰的なアクセス環境とは、ちょっとちがいます。

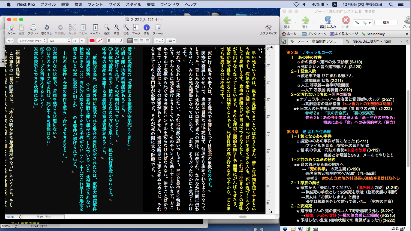

で、そんなとき…つい先日のことですが、ついに求めているものに出会うことができました。それはMac用の優れたテキストエディタ「mi

(えむあい)」です。

じつは「mi」はずっと以前から使っていたのですが、古いバージョンのままだったので、ここまで進化しているとは思っていませんでした。

文字色、背景色はもちろん、縦書き表示と編集ができるようになったうえに、求めていたタブ機能が思う存分使えるので、ああだこうだと筆耕する際の文案書き込みは、もうこれに決まりです。

このソフト、もともとはプログラミング用に開発されたテキストエディタなので、画面分割や画面追加もでき、使いこなせばかなり優れた文案筆耕ツールになりそうです。

ただ、このソフトの場合は、扱うデータは基本的にテキストデータであり、PDFやEPUB出力には対応していません。でも、PDFは縦書き状態のまま、「egword Universal 2」でも「Hagoromo」でもできるし、EPUB出力は「Hagoromo」でできます。

なので、ひたすら筆耕する段階では、これらの保存ができなくても問題ありません。

ということで、「iText Pro」「egword universal 2」「Hagoromo」に加えて、「mi」も「章話制作ツール」の仲間に加わることになりました。

あとは、この「mi」と「EdrawMind」をどう連携させるかですが、これは、「マッケア3」の「Mission Control」による画面切り替えで対処することで、柔軟な連携の取っ掛かりが確保できそうです。

さて、こうなると、「iText Pro」「egword Universal 2」「Hagoromo」の役割がはっきりしてきました。

(1)「iText Pro」は、「mi」と「EdrawMind」で書き起こした文案(草稿素案)の数々を、「iText Pro」内のアウトライン・スタイルの「章立て」に従って配列するとともに、必要な手直しを加える役割。

(2)「egword universal 2」は数回にわたる推敲から清書までのプロセスと、その後の、Amazon KDPのペーパーバック出版に向けたPDF原稿(ルビ付き縦書)の作成。

(3)「Hagoromo」はEPUB出力ができるので、電子出版用の本文データ作る際の自前の作成システムの強力なアシスタントとして利用。

…と、こんな役割分担になることが決まりました。

もっぱらタブレット・ベースによる「着想の具現化」「テーマの人物化(受肉)「プロット錬成」「章立て(構成)」「草稿素案」という一連の仕込み作業のあとを受けた形になりますが、これを受けてスタートする「草稿作成」「数次の推敲」という執筆段階をへて、「出版準備」にいたるプロセスにおいては、1個のマインドマップと4個のテキストエディタを用途に応じて使い分けることになります。

ということで、「さて、道具はそろったけれども、肝心の腕前は?」という所までやってきました。そこはもう、物語世界を360度の視点で俯瞰できる、じつに見晴らしのいい高台でもあります。

「はいはい、わかったわかった。で、腕前は?」「え? はい…頑張ります!^^;」

2023-12-17

ところで、仕事用のツール(物語の草稿作成時の補助ツール)として、Wondershare社の「EdrawMind」というマインドマップソフトを使うことにしました。もちろんフリー版(^^)

マインドマップソフトは、どれも似たようなものばかりだけれど、このソフトは操作がより直感的で反応が速いこと。親トピックの分岐点から複数のサブトピックを並列につなぐ際のライン表示に、自分好みの丸みのあるタイプがあること。

また、複数のタグ(/シート)を切り替えながら扱えるので、各章をタグ(/シート)ごとに扱えること。これが、1作品を全体的に把握しながら個別に各場 面を書き込んでゆくには、かなり便利。ただし、これらをファイルとして保存するときは、それぞれ独立したデータファイルになります。

ちなみに、Wondershare社は中国資本の企業なことから、データはつねに見らている(内容をチェックされ収集されている)と考えた方がよいので、ネットにつないだ状態では使わないようにしています。

(というのも、その証拠として、オフラインでこのソフトを立ち上げたとき、露骨に中国語のアラートがでてきます。「インターネットにつながっていない」か 「dmgから立ち上げるのではなく、アプリケーションソフトをちゃんとシステムフォルダにインストールしろ」と叱っているのはないかと思われます。)

ということで、中国系のソフトなどほんとは使いたくないのですが、物語作成用としてこれまでいろんなフリーのマインドマップソフトを使ってきて、常時プ ロット(≒構成とアウトライン)を意識しながら、草稿を書き進めていくうえでは、これがいちばん使い勝手がいいことがわかりました。

なので、パクリやマウントが大好きな中国系ソフトであることに気をつけながら、(したがって、ネットに接続した状態では絶対使わないで)オフライン環境下でのみ使うことにしています。

それにしても、Macでは「FreeMind」や「XMind」、Androidでは「ハルナマインド」を使ってきたけれど、これらとはひと味ちがって、コテコテした装飾過多な印象のない、操作性を重視した設計になっているところがいいのかもしれない。

ということで、製造販売者はまったく信用していないけれど、スタンドアローンで使用するのであれば、物語の草稿仕上げにはけっこう役に立ちそうな気がしています。

ところで、このソフトを創作用ツールのラインナップに加えたことのほかに、ライティングマシンである「マッケア2」や「パッド8」で物語を創り上げてゆく際に、音声入力も積極的に活用することにしました。

最近のマシンはこの分野でもかなり発展していて、変換精度も高いし、反応もはやい。なので、これを使わない手はないな…ということに、遅まきながら気がつきました。

ただ、頭に浮かんでくる「書き言葉」をPCやタブレットを通して書き付けるのではなく、発話することで書き出してゆくやり方は、まったく慣れていないません。なので、この「発話式ライティング」は、イチから養っていかなくてはならない情況でもあります。

ということで、しばらくは、キーボードをタイピングしている感覚を保持しながら(なんなら、シャドー・タイピングをしながら^^)語りかけてゆくことを続けることになりそうです。

ということで、「EdrawMind」と「音声入力」も導入することで、これから先に待ち受ける、数々の物語の仕上げを続けてゆこうと思っています。

ちなみに、「EdrawMind」も「音声入力」も、物語制作の初期段階の構想から、その後のテーマ抽出・人物化・プロット構築・ストーリライン生成・構成(章立て)確立といった、草稿作成以前の制作プロセスでも、それぞれ必要に応じて活躍することになります。

なお、入力方法については、「音声入力」のほかに「手書入力」も、とりわけ携帯機器の分野では格段に精度が上がっているので、「パッド8」では「手書入力」も愛用することにしています。

2023-10-23

やったー! 「作品A」。視点を変えただけで、どんどん進むようになった!(まだやってんのかよ^^;)

視点を変えたというか、どうにかこうにか「視点」人物を一つに絞れたから、転がり出したって感じだな。これでブレがなくなった^^v

あと、「物語」というものは、それが真面目な意図(テーマ)を抱えていればいるほど「劇的展開」が必要で、それ支えるものとして、ミステリーとサスペンスが不可欠なんだなと、あらためて思う。

加えて、ユーモアかウィットもあったほうがいい。テーマが“生真面目^^;”だと、その匙加減はむずかしいけど、トリックスターをひとり起用すれば、シリアスな雰囲気を壊さないで、物語世界に動きをもたせることができるかもしれない。

ただ、その場合は、その生真面目な物語^^;にトリックスターが“必要不可欠”な理由(存在理由、レゾンデートル

raison d'être)を、見いだせるかどうかの話になりますが、できればいてくれたほうが、物語としては、書いている側としてもおもしろくなる。

ただ、いま取り組んでいる「作品A」では、テーマが重すぎてむりかな。となると、物語(お話)としては、ますます受けなくなるな。でも、テーマ小説なので、しかたないかな。

2023-04-20

きのうから、やっと本格的な草稿作成にはいれるようになりました。そう、作品BじゃなかったAのです。

え? それって、数か月前に奏功に取りかかったっていっててヤツじゃない? まだ終わってなかったんかい、ってな感じですが、そのとおりでした。

部屋の中だけじゃ息がつまるし、ノマドしたり、パーキングでちょこっと書いたり、運転しながら口述筆記を試したりと、あれこれ手を変え品を変え取り組んでいたんですが、どれもいまいち、のめりこめなくて…。

けっきょく部屋の中の、デスクとは反対側の壁の前にある電子ピアノの、蓋のない鍵盤のうえに、簡単に取り外しできる「マッケア2安置用ボード」をこしらえてたことで、急に集中しやすくなって、手応えのある文章表現あり、ディテールの描写ができるようになりました。

いける。これならいける!って感じです(^^)

けっきょくこの“環境”って、壁と間近に対面しながら、細いカウンターに座ってノートPCを操作する、あの隠れ家タイプのノマド先に近いものがありますね。

あとは集中力とその持続の勝負かな。ほかにも、完成や着手をまってる「作品たち」が、たくさんあるので、頑張らねば。

2023-03-28

ところできのうは、PCやタブレットで音声入力をしたくなって、一日がかりでいろいろ試してみたところ、「マッケア2(MacOS11 Big Sur)」では、すべてのテキスト文字入力系ソフトで使えることがわかりました。そう、「egword Universal 2」「iText Pro」「Hagoromo」「テキストエディット」などもろもろ。

返還率も高いだけでなく、「てん」と言えば「、」。「まる」と言えば「。」を打ってくれるのもナイスです(^^)

また、「パッド8(Android5.1)では、音声文字変換用のアプリをいくつか試してみて、高い変換率で瞬時に変換するすばらしいものが一つありました。このアプリの名称は「音声文字変換&音検知通知」。

無制限(たぶん)に連続して変換してくれるので、よどみなく続く長い話や活発な会話の記録にもってこいです。ただ、変換結果については、クラウドには保存しないで、すぐに仮保存用のテキストエディタにコピペすることにしました。

あと、「Voice Text - Text Voice」というのがあって、これも変換効率はいいけれど、マイク付きイヤホンの調子を確認するために、いろんな脈絡のない思いつきを吹き込んでいたら、「頭おかしいんじゃないの?」みたいな、自分が全然しゃべっていない文字列が表われました。

これはAI(?)が勝手に返したのか、それとも、システム側にだれかモニタリングしていて、そいつが呆れて書き込んできたのか? であれば、“ヤバいアプリ”認定ですね。最悪、タブレット(/スマホ)がジャックされて盗聴されかねない。

あと、遅まきながらではあるけれど、Androidにバンドルされている「Keepメモ」も、リアルタイムに文字変換されることがわかりました。しかも「送信」機能により、すぐにメールで送信したり、ほかの文字処理可能なアプリに移すことができるという優れもの。

ひとつ惜しいと思うのは、一回の録音時間が短いこと(1分くらいかな?)。でも、物語を紡ぐときにあれこれ言葉を選びながら呟くのであれば、これで充分かもししれない。

ということで、これからの文字入力は、物語を書くときだけでなく、ブログ記事やメールでも使ってみようかなと思うようになりました。ただ、静かなカフェでぶつぶつ呟くのはやりにくそうだね。そこではこれまでどおり、黙々とキーボードを叩くことになりそうです。

そうそう、「マッケア(MacOS10.13 High Sierra)」では、なぜか「拡張音声入力機能」がダウンロードできないので、「音声入力」は事実上使えない状況。まあ、「音声入力」を使いたいのは、「マッケア2」での物語創作なので、キホン、問題ない情況ではあります(^^)

きょうは一日、部屋のなかで作業したけれど、きのうの長時間ノマドの成果がでてきた。iTextProのマーク設定を活用して、ワン・ファイルの中の全4章>各節>各細節単位で、全26細節をほぼパラレルで書き進めることになる。

きょうは一日、部屋のなかで作業したけれど、きのうの長時間ノマドの成果がでてきた。iTextProのマーク設定を活用して、ワン・ファイルの中の全4章>各節>各細節単位で、全26細節をほぼパラレルで書き進めることになる。 26個の細節のディテール化の程度はさまざまな現状。横一線にする必要はないけれど、ストーリー展開や伏線設定の関係もあるから、あまり凸凹だと進捗に支障がでるので、まずは「難所」から攻めてゆきたい。

26個の細節のディテール化の程度はさまざまな現状。横一線にする必要はないけれど、ストーリー展開や伏線設定の関係もあるから、あまり凸凹だと進捗に支障がでるので、まずは「難所」から攻めてゆきたい。

脚本で言えば、「箱書き」スタイルになるわけですが、自分の場合、物語りを作るときは、テーマや枠(構成)の“土台”を固めて^^;、“箱庭”方式で創作するのがいちばんしっくりきますね。急がば回れで、このほうが結局、仕上がるのもいちばん早いということが、今回あらためてわかったしだいです。

脚本で言えば、「箱書き」スタイルになるわけですが、自分の場合、物語りを作るときは、テーマや枠(構成)の“土台”を固めて^^;、“箱庭”方式で創作するのがいちばんしっくりきますね。急がば回れで、このほうが結局、仕上がるのもいちばん早いということが、今回あらためてわかったしだいです。 さて、そういうことで、ここでちょっと休憩(笑) 「草稿作成」作業の中でも、この「ブリッジ」にあたる部分が、自分にとっては、超センシティブでナーバスな作業パートになるので、ここを越えることができたと言うことは、これから少しずつ「社会復帰」できるということでもあります……今回も、壊れなくてよかった(笑;

さて、そういうことで、ここでちょっと休憩(笑) 「草稿作成」作業の中でも、この「ブリッジ」にあたる部分が、自分にとっては、超センシティブでナーバスな作業パートになるので、ここを越えることができたと言うことは、これから少しずつ「社会復帰」できるということでもあります……今回も、壊れなくてよかった(笑;

書いてはすぐに訂正する自分にはストレスのないフリクションボールを使っているので、その“目次”の隙間にあれこれ書き込んでは、ああだこうだと考えながら、書いては消し書いては消しをくり返していました。

書いてはすぐに訂正する自分にはストレスのないフリクションボールを使っているので、その“目次”の隙間にあれこれ書き込んでは、ああだこうだと考えながら、書いては消し書いては消しをくり返していました。 を忘れかけていたので、そこから派生的にこしらえたサブシステムもすっかり忘れていました(苦笑)

を忘れかけていたので、そこから派生的にこしらえたサブシステムもすっかり忘れていました(苦笑)